Die schwierige Befreiung der Forschung

Das Prinzip ist bestechend: Jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin, egal wo auf der Welt, sollte auf alle Forschungsergebnisse einfach online und kostenfrei zurückgreifen können. Der Austausch würde so schneller vorangetrieben, Erkenntnisse schneller verifiziert oder falsifiziert, insgesamt: der Fortschritt befördert werden. Diesem „Open Access“-Gedanken haben sich viele Forscher verschrieben, insbesondere wenn es sich um Projekte an öffentlich geförderten Einrichtungen handelt. „Wenn Wissenschaft vom Staat bezahlt wird, sollten die Ergebnisse jedermann zugänglich sein“, sagt Martin Grötschel, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Doch was einfach klingt, ist praktisch nur schwer umzusetzen. Nicht nur, weil viele Werke allein in gedruckter Form vorliegen. Fachzeitschriften kosten auch in digitalen Abos oft so viel, dass selbst eine finanzkräftige US-Uni wie Harvard ihre Forscher zu Boykotten der entsprechenden Fachverlage aufgerufen hat. Nicht alle Wissenschaftler allerdings folgen begeistert solchen Appellen, bringt eine Veröffentlichung in den alteingesessenen Fachmagazinen doch oft das meiste Renommee mit sich. Und so gestaltet sich die Umsetzung des Open-Access-Gedanken an den Unis zäh. Wissenschaftler wie Grötschel, der alle seine Fachartikel auf seiner Internetseite veröffentlicht, zählen zu den Ausnahmen.

Noch sind nicht einmal zehn Prozent aller Artikel frei zugänglich

Berlin hat sich jetzt ein ambitioniertes Ziel gesetzt: 60 Prozent aller Fachzeitschriftenartikel, die an den Hochschulen und Instituten der Stadt entstehen, sollen bis zum Jahr 2020 online frei zugänglich sein. Das sieht die Open-Access-Strategie für die Wissenschaft der Stadt vor. Bisher sind Schätzungen zufolge nicht einmal zehn Prozent von Magazinartikeln frei zugänglich, Monografien und Sammelbände noch seltener. Das Berliner Konzept sieht auch vor, langfristig einen landesweiten „Universitätsverlag“ aufzubauen. Ebenso soll das kulturelle Erbe digitalisiert werden. Der Senat wünscht sich Open-Access-Beauftragte an den Hochschulen, die Forscher auf ihre bereits vorhandenen Rechte zur freien Zweitveröffentlichung hinweisen.

Berlin hat sich als drittes Bundesland eine Open-Access-Strategie gegeben

Damit ist Berlin das dritte Bundesland, das sich eine solche Strategie gegeben hat. „Wir wollen bundesweit vorne mitspielen“, sagte Wissenschaftssenatorin Sandra Scheeres (SPD), als das Thema unlängst im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses diskutiert wurde. Nun tut sich die Stadt bekanntermaßen auch mit der Umsetzung hochfliegender IT-Pläne schwer – man denke an das fehlende stadtweite freie W-Lan oder die gescheiterte Bewerbung um Fördergeld für das Smart-City-Konzept. So ist die Opposition skeptisch, ob Berlin ein großer Wurf gelingen kann. „Das Konzept ist sehr gut und sehr umfangreich. Aber die große Lücke sind Details, wie es umgesetzt und finanziert wird“, sagt Martin Delius, Vorsitzender der Piratenfraktion. Tatsächlich fehlen in dem Konzept Aussagen, welche Mittel das Land aufwenden will. Der Aufbau der Infrastruktur aber kostet Geld. Immerhin verfügen die wissenschaftlichen Einrichtungen der Stadt schon über 15 „Repositorien“. Das sind Datenbanken, auf denen Forscher ihre Publikationen digital hinterlegen können. Diese Repositorien müssen ausgebaut werden.

“Die Verlage sind bei Gebühren kreativ“

Auch die Erstveröffentlichung in bereits existierenden Open-Access-Magazinen ist nicht umsonst. Als Ausgleich dafür, dass Leser nicht zahlen brauchen, müssen Wissenschaftler das Geld für die Publikation mitbringen. Heinz Pampel von der Helmholtz-Gemeinschaft sagt, man müsse 1200 Euro pro Paper in einem Open-Access-Magazin veranschlagen. „Die Verlage sind bei Gebühren sehr kreativ.“ Einer der ersten Schritte für Berlin beim Open Access wird die Einrichtung eines Koordinationsbüros sein. Denn neben dem Geld wird ein Knackpunkt sein, wie einheitlich Hochschulen und Institute vorgehen. Wenn alle unterschiedliche Dateiformate zur Speicherung von Fachartikeln und Forschungsdaten wählen, hält sich der Mehrwert für Nutzer in Grenzen. Bisher haben die Hochschulen ihre Strukturen unabhängig voneinander aufgebaut. Auch zahlreiche außeruniversitäre Institute sind auf dem Gebiet aktiv. Das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (WZB) hat angekündigt, 1500 wissenschaftliche Texte unentgeltlich und dauerhaft ins Netz zu stellen. Die meisten davon sind zwischen 1966 und 2004 erschienen – viele waren dauerhaft vergriffen.

Braucht es ein EU-einheitliches Speichermedium?

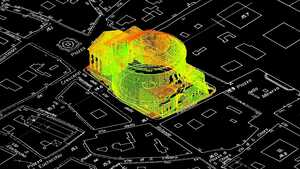

„Wir müssen uns um Datenmanagement kümmern“, sagt Grötschel. Angesichts des rasanten technologischen Wandels würden digitale Artikel – anders als gedruckte Werke – wohl kaum in Jahrzehnten einfach lesbar sein: „Das Problem muss international angegangen werden.“ Grötschel sieht hier die EU in der Pflicht. Die will europaweit eine „Open Science Cloud“ vorantreiben. Das wäre ein einheitliches Speichermedium, das Wissenschaftler aus ganz Europa und aus allen Fachgebieten nutzen könnten. Sollte es einmal so weit sein, könne wirklich von „offener Wissenschaft“ die Rede sein, hofft die EU.