Sie hatten die Pest an Bord - Fünf Jahre Piraten im Abgeordnetenhaus

Falls es zuletzt etwas untergegangen ist: Sie streiten sich noch immer. Ach was, streiten: Das klingt viel zu sachlich, zu politisch. Zanken ist das bessere Wort, weil destruktiver, kindischer. Wobei, das klingt nun wieder nach „Mama wird’s schon schlichten“. Und Mama hat hier längst verloren. Lange her, dass es die Berliner Piratenfraktion mit Mediation versuchte. Bereits im Dezember 2011 war das, nicht einmal 100 Tage, nachdem die Piratenpartei mit 8,9 Prozent sensationell ins Berliner Abgeordnetenhaus eingezogen war – und mit ihr die Hoffnung auf mehr Transparenz in der Politik und eine völlig neue Form von Basisdemokratie. Eins hat die Gruppe immerhin bis heute geschafft: als Fraktion zusammenzubleiben, trotz zahlreicher Parteiaustritte. Aber wie!

Ein zitierfähiges Beispiel für verkommene Sitten: Da kommentiert Gerwald Claus-Brunner – das ist der mit dem Kopftuch und der Latzhose – im Abgeordnetenhaus ein Gesetz zur Zusammenführung der Planetarien und Sternwarten in eine Stiftung. Es ist Claus-Brunners letzte Wortmeldung im Parlamentsplenum vor der Sommerpause und mutmaßlich die letzte hier in seinem Leben. Im September wird gewählt, Claus-Brunner steht auf Platz 26 der Landesliste der Piraten, die in Meinungsumfragen zuletzt zwischen nicht messbar und drei Prozent lagen.

Er spricht von seinen Mühen, mit schriftlichen Anfragen – 20 an der Zahl – „in diesem Bereich von Filz und Korruption Licht ins Dunkle“ zu bringen. Leider seien die aber unzureichend beantwortet worden. So richtig verständlich machen, wo das Problem liegt, kann Claus-Brunner in dem kurzen Beitrag nicht. Auch nach fast fünf Jahren im Parlament wirkt er am Rednerpult seltsam deplatziert, wibbelt in der Hüfte, während er schematisch zwischen abgelesenen Phrasen und strengen Blicken ins Publikum wechselt. Die treffen auch die eigene Fraktion: Auch sie habe ihn nicht unterstützt, angegriffen gar. „Geh mal zum Arzt!“, ruft irgendwann Alexander Morlang, Sprecher für Forschung und Technologie mit langen Haaren und offenkundig kurzer Zündschnur, und bekommt daraufhin von Parlaments-Vizepräsidentin Anja Schillhaneck zu hören, dass „Geh mal zum Arzt!“ ja wohl „mal gar nicht“ gehe. Tage später wird Schillhaneck sagen, sie habe da eine Fraktion am Tiefpunkt erlebt.

Ist der Schlusspunkt auch ein Tiefpunkt?

Aber ist das so? Tiefpunkt? Echt jetzt? Eilen diese Piraten nicht seit fast fünf Jahren, seitdem mit dem unverhofften Berliner Wahlerfolg die ganz große Aufmerksamkeit kam, von Tiefpunkt zu noch tieferem Tiefpunkt? Die Berliner Fraktion ebenso wie die Bundespartei?

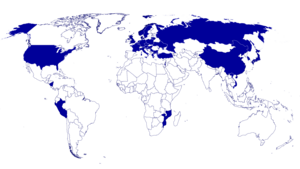

Piraten – das sind doch die, deren einstiger Bundesgeschäftsführer Johannes Ponader mit 1,0er-Abi, Trekkingsandalen und der Ansicht, keiner Lohnarbeit nachgehen zu müssen, in die Talkshow-Hölle einfuhr und seine Partei mit in den Abgrund riss. Die sich fürchterlich in die Haare bekamen, weil die Berliner Bezirksverordnete Anne Helm auf einem Foto barbusig britischen Bombern für den Untergang deutscher Städte anno 1945 dankte. Und die sich mit solchen Querelen von bundesweiten Umfragehöchstwerten von 13 Prozent im Frühjahr 2012 erfolgreich zurück in die Bedeutungslosigkeit geschrumpft haben. Auch personell: Nach Angaben der Fraktionspressestelle, die sich aber auch nicht ganz sicher ist, sind derzeit nur noch acht der 15 Berliner Abgeordneten Parteimitglieder. Kann es für diese Leute noch einen tieferen Tiefpunkt geben?

Eine beeindruckende Leistung

„Es ist doch“, sagt Martin Delius, „eine beeindruckende Leistung, dass die Fraktion konstant Arbeit weggeschafft hat – ohne Parteistrukturen, ohne Netzwerke.“ Delius, Ex-Pirat seit Ende 2015 und im September 2016 der Linkspartei beigetreten, ist immer noch Vorsitzender der Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus, er war deren Fraktionsgeschäftsführer und bis vor Kurzem Vorsitzender des BER-Untersuchungsausschusses. Delius ist, das legen diese Eckdaten nahe, ein Leistungsträger der Fraktion, für die er sich jetzt, an einem windigen Junitag beim Cappuccino auf der Tagesspiegel-Dachterrasse, noch einmal in die Brust wirft, wie man das von so einem Leistungsträger erwartet: forsch, aber kontrolliert und mit einem leicht maliziösen Grinsen angesichts der offenbar etwas einfältigen Fragen. Er sagt: „Wenn ich darüber erstaunt wäre, dass es die Fraktion nicht zerlegt hat, hätte ich meine Arbeit schlecht gemacht.“ Und: „Man darf nicht künstlich homogenisieren, was nicht zu homogenisieren ist.“ Und: „Jedes Interesse soll zu Wort kommen, ob jemand noch Parteimitglied ist oder nicht – selbst das von Leuten, die eigentlich gar keine Politik mehr machen wollen.“ Und schließlich: „Ich möchte mal sehen, wie das sonst jemand schafft, aus dem Stand so gute Oppositionsarbeit zu machen.“

Was aber ist gute Oppositionsarbeit? Wer sich die Piraten oberflächlich ansieht, könnte meinen: streitbar sein, um jeden Preis, besonders gerne nach innen. Erst im Januar hielt Christopher Lauer, innenpolitischer Lautsprecher mit einem erotischen Verhältnis zu jeder Form von Öffentlichkeit, der einzigen Frau der Fraktion, Susanne Graf, per Twitter ihre Lebens- und Familienplanung vor: „Keine Ausschussarbeit, kaum in der Fraktionssitzung, Sprechstunde auf Fraktionssitzung gelegt, zwei Kinder gekriegt, Bachelor und Master gemacht, das Abgeordneten-BGE aus Steuergeld voll genutzt würd ich mal sagen.“

Susanne Graf stand für ein Treffen leider nicht zur Verfügung. Christopher Lauer lässt sich nicht lange bitten. Wer alte Fotos von ihm kennt, merkt, wie viel schmaler er geworden ist seit der Zeit nach der Wahl 2011, als er einen Terminkalender hatte „wie wahrscheinlich ein Bundesminister“ und gefühlt in jeder Talkshow saß. Der Effekt des Abnehmens: Lauers tiefdunkle Augen scheinen im Kasino des Abgeordnetenhauses noch ein wenig wilder und rastloser durch den Raum zu irren – und wenn er zornig wird, mildert keinerlei gefühlte Gemütlichkeit die Worte ab. Zornig wird er schnell und oft. „Mir hätte es geholfen, wenn es mehr Leute in der Fraktion gegeben hätte, die den Job als Abgeordnete wirklich ernst genommen hätten“, sagt er. Und: „Die Piratenpartei war ein undankbarer Scheißhaufen.“ Und: „Ich brauche diese ganzen Untertöne, um mit dem Schwachsinn klarzukommen.“ Und schließlich: „Selbst wenn man der Überzeugung ist, ich wäre der größte Soziopath, muss man die von mir geleistete Arbeit zur Kenntnis nehmen.“

Chaostruppe mit gutem Ruf

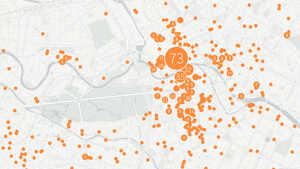

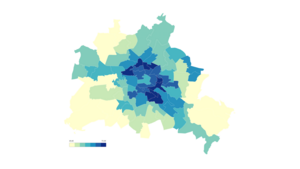

Schauen wir also auf die Arbeit der Fraktion und beginnen mit der einfachsten Kategorie: Fleiß. Bis Juni 2016 entfielen von 8535 kleinen und schriftlichen Anfragen im Parlament 2232 auf Mitglieder der Piraten-Fraktion. 26 Prozent in einem Fünf-Parteien-Haus – nicht so schlecht für eine Fraktion, die vier Abgeordnete weniger zählt als die nächstkleinere der Linken. Doch so aussagekräftig ist die Zahl natürlich nicht – kleine Anfragen können auch schlecht gestellt sein oder sich um ziemlichen Quatsch drehen. Und für eine Oppositionspartei ist es in den allermeisten Fällen schon ein politischer Erfolg, wenn die Regierung oder eine größere Oppositionsfraktion klammheimlich ihre Positionen übernimmt und sie als die eigenen ausgibt.

Eine bessere Kategorie ist daher vielleicht der gute Ruf, den sich einzelne Piraten – nicht nur Martin Delius – in ihren Fachgebieten erarbeitet haben. Flüchtlingspolitik? Fabio Reinhardts Kenntnis wird auch dort geschätzt, wo man seine sehr linken Positionen nicht teilt. Alles rund ums Fahrrad? Andreas Baum – der einstige Spitzenkandidat, der Berlins Schulden 2011 im RBB unsicher auf „viele, viele Millionen“ taxierte – hat sich in den vergangenen Jahren als Verkehrspolitiker freigeschwommen. Untersuchungsausschuss Staatsoper? Da hat sich Wolfram Prieß reingefuchst. Informationsfreiheit? Der hochintelligente Simon Weiß, gemeinsam mit Delius nun bei der Linken gelandet, hat sich um dieses Kernthema gekümmert. Heiko Herberg, der parlamentarische Geschäftsführer? Ein souveräner Polit-Profi – und inzwischen Neumitglied der SPD. Christopher Lauer? Wanderdorn im Fleisch des Innensenators und geistiger Vater der Charité-Gewaltschutzambulanz, die es Opfern sexueller Gewalt ermöglicht, Spuren sichern zu lassen, ohne Anzeige erstatten zu müssen. Es gibt fast keinen Piraten, über den politische Mitbewerber und Beobachter nicht etwas Gutes zu sagen wüssten.

Alleinstellungsmerkmal: Rumätzen

Apropos politische Mitbewerber und Beobachter, da war ja noch wer: An einem Dienstag im Juli ist Anja Schillhaneck „gerne“ bereit, über die Piraten zu reden. Als Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses hatte die Grünen-Politikerin eine gute Sicht auf die neue Fraktion. Die wird jetzt in Schillhanecks riesigem Vizepräsidentinnen-Büro erst einmal artig in Grund und Boden gelobt: Gut vorbereitet seien die Piraten gewesen, nett und neugierig, manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr „Hey, wir sind die Coolen!“, aber hey, das waren sie zu Anfang ja auch.

Und Fragen hätten die Piraten gestellt, viele, auch immer wieder danach, warum etwas so und nicht anders gemacht wird. Etwa die Sitzordnung in den Ausschüssen – warum es da so strikt nach Fraktionen zugeht, ob der Austausch in bunter Runde nicht produktiver wäre. „Die Anregung haben wir verworfen, weil es für Gäste und Besucher einfach übersichtlicher ist, wenn klar ist, wer wo sitzt“, sagt Schillhaneck. Aber: „Die ständige Suche nach dem Weil hat auch die Alten positiv herausgefordert.“ Das ändere freilich nichts daran, dass der Umgang der Piraten untereinander gewöhnungsbedürftig war: „Dieses Rumätzen kenne ich sonst nicht. Und ich bin Mitglied einer Fraktion, die als zerstritten gilt.“

Warum aber wird geätzt? Anja Schillhaneck sieht auch inhaltliche Gründe: „Es war bis zum Schluss nicht klar, was das verbindende Element ist.“ Das habe auch die Zusammenarbeit erschwert: „Da hatte man es in verschiedenen Ausschüssen mit Leuten zu tun, die wirtschaftspolitisch völlig unterschiedliche Vorstellungen hatten.“ In den anderen Fraktionen hätten die Sprecher für einzelne Themen auch eine Autorität nach innen. So seien etwa bei den Grünen nicht alle begeistert davon, dass sie den Piraten Morlang („Geh mal zum Arzt!“) in seinem Ansinnen unterstütze, dass E-Sport als Sportart anerkannt werde. Aber sie sei nun einmal sportpolitische Sprecherin. „Bei den Piraten hatte man oft das Gefühl, dass Sprecher nur nach außen wirken.“

Diese von Schillhaneck beobachtete „bestimmte Form von Heterogenität“ entstand mitnichten erst im Parlament. In einem „Klarmachen zum Kentern“ überschriebenen „taz“-Artikel aus dem Juli 2011 ist vom „Boom-Jahr“ 2009 die Rede, als Debatten um Vorratsdatenspeicherung und Netzsperren den Piraten Wähler und Mitglieder brachten. Die Gegenwart, damals wie heute: Zank. Eine E-Mail an ein Mitglied wird zitiert: „Du bist einer der Menschen (…), die ich am liebsten morgen alle tot sehen würde. Das würde der Partei positive Impulse geben und endlich die Parteischädlichen aussortieren.“ Der Piraten Glück damals – oder Pech, je nachdem: Fast niemand schaute genauer hin, bis kurz vor der Wahl. Derweil setzte die grüne Spitzenkandidatin Renate Künast ihren Wahlkampf vor aller Augen in den Sand. Der Rest ist bekannt: Andreas Baum sagte im RBB seinen „viele, viele Millionen“-Satz, die Etablierten lachten ihn aus, aber viele, viele Wähler dachten: Der wirkt doch ganz nett. Dazu ein erfrischender Straßen- und Plakatwahlkampf – und fertig war die Warum-denn- nicht-Alternative für gemäßigt linke Wähler.

Weiterleben in der Nische

Einer, der unverdrossen auf einen ähnlichen Effekt in diesem Jahr hofft, ist Philipp Magalski. Magalski – treffender Twittername: @piratenbaer – ist eine gemütliche Friedrichshainer Kiezpflanze, mit Tocotronic-Shirt und Undercut. Er könnte auch gut der ruhende Pol eines linken Wohnprojekts sein. De facto ist er der ruhende Pol der Berliner Piratenpartei, war 2011 auf Platz 2 der Landesliste, steht jetzt auf Platz 3. Alles hat sich verändert, er ist geblieben.

Wer Magalski in seinem Friedrichshainer Ladenbüro besucht, kann erahnen, wofür die Berliner Piraten 2016 noch stehen: Graswurzelpolitik, kleine Schritte im Kiez statt großer Würfe in die Welt. Ist man mit Lauer und Delius sofort auf dem Schlachtfeld, geht der Blick mit Magalski, Fraktionssprecher für Umwelt, Natur und Tierschutz, auf die zugewucherten Baumscheiben vor der Tür: Da sollen wieder Bäume rein. Dafür mache er sich stark, gemeinsam mit den Piraten in der Bezirksverordnetenversammlung, Stichwort Mikroklima, wichtig. „Das sind keine Massenthemen, aber doch etwas, was Menschen bewegt.“ Mit diesem Blick auf das, was die Menschen vor der Tür bewegt, passt Magalski eigentlich nicht zur gegenwärtigen Piratenpartei. Knapp zehn Jahre nach ihrer Gründung hat sich dort die „Kernthemen-Fraktion“ gegen jene durchgesetzt, die ein breiteres linksliberales Programm wollten. Die Piraten kümmern sich nun wieder mehr um das Internet als um die Welt.

Hintergründig passt er aber doch zu einer Partei, die sich in eine Nische zurückgezogen hat – besser: in viele Nischen, aus denen heraus kaum mehr um Deutungshoheit gekämpft wird. In einer solchen sitzt auch der grundgütige Magalski mit seinem Herzensprojekt: der Verbannung von Pferdekutschen aus der Berliner Innenstadt. Für sie kämpft er, hebt sie unermüdlich auf Tagesordnungen – und nervt damit Christopher Lauer, der das Thema beim Gespräch im Kasino wenige Tage zuvor selbst aufbringt, als Beispiel für all das, was schieflaufe in der Fraktion: „Der vertritt 3,5 Millionen Berliner und hat nichts Besseres zu tun, als sich um Pferdekutschen zu kümmern. Klar, dass da für uns nur Spott bleibt.“

Am Ende

Aber stimmt das? Bleibt am Ende nur Spott? Was ist mit den großen Hoffnungen? Der Transparenz? Der Basisdemokratie 2.0?

Nun, Transparenz haben die Piraten durchaus gebracht, zu viel davon vielleicht mit Blick auf die eigene Gruppendynamik, aber ein erfreuliches Maß für die Landespolitik. Formale Erfolge auf dem Gebiet der Informationsfreiheit, wie die von Philipp Magalski forcierte Onlinestellung von Landschaftsplänen, sind dabei nur das eine. Viel wichtiger ist vielleicht das ständige öffentliche Kommunizieren. Christopher Lauer mag das Desinteresse am landespolitischen Alltag – „interessiert leider keinen Schwanz“ – frustrieren. Doch mit dem selbstverständlichen Gebrauch sozialer Medien hat nicht zuletzt Lauer Landespolitik zugänglicher gemacht. Als Frank Henkel sich Ende Juli vor dem Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung für den Polizeieinsatz in der Rigaer Straße rechtfertigte, führte der Hashtag des Ausschusses #InnSichO deutschlandweit die Twitter-Trends an. Der Diskurs mag noch schmal sein. Breiter geworden ist er allemal.

Doch die Hoffnung ging ja weiter. „Dass aber eine Revolution wie die digitale auf die politische Landschaft eine ähnlich einschneidende Wirkung haben kann, wie sie einst die industrielle, die liberale, bürgerliche und die Arbeiterparteien hervorgebracht haben – dazu gehört nicht viel Fantasie“, schrieb Tissy Bruns im Herbst 2011 im Tagesspiegel. Dieses Revolutionäre sollte sich nach Einschätzung der Zeitgenossen nicht im Inhaltlichen erschöpfen, auch die Verfahren standen mindestens vor einer Evolution. Es waren ja nicht nur 15 Politneulinge im Parlament – ein ganzer Schwarm ließ sich da nieder. Plötzlich war die Rede von barrierefreier Basisdemokratie, von der Möglichkeit, durch eine klug designte Software, die konstruktive Beiträge von Unsinn zu scheiden vermag, mit unbegrenzt vielen Beteiligten zielführend an Programmbeschlüssen, Gesetzesvorlagen gar, zu arbeiten.

Die Hoffnung auf den Einsatz dieser sogenannten Liquid Democracy bei den Piraten ist nicht nur enttäuscht worden, sie wurde komplett zerlegt. Nach anfänglichen Experimenten mit Meinungsbildern auf Ebene der Landespartei sorgten in Berlin sehr bald immer mehr Zerwürfnisse für immer weniger Kontakt zwischen Parlamentariern und Basis. Zugleich stagnierte in der Partei die Weiterentwicklung des Systems. Anstatt auf die große Frage, wie sich bei Online-Abstimmungen zugleich Manipulation ausschließen und Anonymität herstellen ließe, eine große Antwort zu suchen, schütteten die Parteikonservativen das Kind schwungvoll mit dem Bade aus. Seitdem 2013 beim Bundesparteitag in Neumarkt am Inn die Idee einer ständigen Mitgliederversammlung im Netz keine ausreichende Mehrheit fand, ist die netzbasierte Demokratie in der Piratenpartei faktisch tot. Stattdessen forderte man zuletzt lieber holzhammer-basisdemokratisch die Direktwahl des Bundespräsidenten.

Keine Revolution, nur ein paar Talente

Die Piraten-Politiker haben sich nie selbst verpflichtet, neue Beteiligungsformen unter allen Umständen einzusetzen. Aber eine auffällige Umkehr ist es schon, wenn auch Martin Delius, gefragt nach den Perspektiven der Liquid Democracy, heute die Überzeugung kundtut, dass es in Zeiten von Rechtsruck und gesellschaftlicher Polarisierung „gerade andere Dinge“ zu tun gibt. Und es ist auch in dieser Frage bemerkenswert, dass Christopher Lauer, einst Fürsprecher der Abstimmungssoftware Liquid Feedback innerhalb der Piraten, zuletzt recht offen mit einer Karriere bei der SPD liebäugelte, der man eins nicht wirklich zutrauen mag: die eigenen Strukturen mutig zu verändern.

Ein Gedanke zum Schluss: In Zeiten von AfD-Elitenhass und Volksentscheiden über Volksentscheide ist es vielleicht gerade angeraten, weiter über neue Zugänge zur Politik nachzudenken. Und vielleicht ist es vor diesem Hintergrund doch gar nicht so gut, dass die besten Köpfe der Piraten-Fraktion wohl in anderen Parteien oder in Behörden landen werden; als Referenten für Flüchtlingspolitik, Staatssekretäre, Medienberater, vielleicht auch irgendwann wieder als Abgeordnete im „geilsten Job, den ich mir vorstellen kann“ (Christopher Lauer). Nicht aber als Beauftragte für demokratische Innovationen.

Am Anfang des Piraten-Hypes stand auch die Befürchtung, da sei überhaupt kein Interesse an politischen Inhalten, sondern nur an Verfahrensweisen. Am Ende war bei der Berliner Fraktion genau das Gegenteil der Fall. Die digitale Revolution fraß ihre Kinder und schied ein paar talentierte Fachpolitiker aus. Ein Glück für die Stadt. Eine Enttäuschung für alle, die erwarteten, was trotz aller Querelen mal zu erwarten war: mehr.

Von fünf Jahren gezeichnet

Unser Fotograf Mike Wolff hat unmittelbar nach der Wahl 2011 Bilder aller Piraten-Abgeordneten gemacht. Zehn von ihnen waren nun bereit, sich noch einmal fotografieren zu lassen – und einen Steckbrief auszufüllen:

HEIKO HERBERG

29: Parlamentarischer Geschäftsführer, Sprecher für Haushalt und Finanzen; Parteiaustritt Anfang 2015.

Meine berufliche Vergangenheit: Student.

Meine größten politischen Erfolge: Parlamentsreform; verbesserte Ausstattung der Bezirksverordnetenversammlungen.

Meine wichtigsten Erkenntnisse:

1) Parlamentarische Demokratie funktioniert, auch wenn mit dem Ergebnis nicht immer alle einverstanden sind.

2) Respekt gegenüber dem politischen Gegner ist unerlässlich.

Meine Zukunft nach der Wahl: Studium beenden, Elternzeit nehmen.

SIMON KOWALEWSKI

35: Sprecher für Gleichstellungs-, Drogen- und Suchtpolitik, Verbraucher- und Tierschutz; Parteimitglied.

Meine berufliche Vergangenheit: Freiberuflicher Ingenieur, Betreiber eines bio-veganen Coworking-Spaces.

Mein größter politischer Erfolg: Zusammen mit NGOs und Zivilgesellschaft schwierige Probleme in den politischen Prozess eingebracht zu haben.

Meine wichtigste Erkenntnisse: Es ist schwer, Aufmerksamkeit für Themen zu generieren, die noch nicht im allgemeinen Bewusstsein sind.

Meine Zukunft nach der Wahl: Berlin zu einem besseren Ort für alle machen – mit einem neuen Team.

CHRISTOPHER LAUER

32: Sprecher für Innenpolitik; Parteiaustritt im November 2014.

Meine berufliche Vergangenheit: Student.

Meine größten politischen Erfolge: Gewaltschutzambulanz an der Charité; das Versenken von Frank Henkels Videoüberwachungsgesetz.

Meine wichtigsten Erkenntnisse:

1) Menschen interessieren sich nicht für Politik.

2) Politik ist ein extrem langsamer und anstrengender Prozess.

3) Es fällt der Politik schwer zu vermitteln, was sie eigentlich macht.

Meine Zukunft nach der Wahl: Wenn mich der Ruf ereilt: Politik.

PHILIPP MAGALSKI

42: Sprecher für Umwelt, Naturschutz und Kultur; Parteimitglied.

Meine berufliche Vergangenheit: Inklusionsassistent an einer Schule.**

Meine größten politischen Erfolge: Etablierung fraktionsübergreifender Dialogkultur; Abwasserspeicheranlage in der Spree zur Schadstoffentlastung; Onlinestellung von Landschaftsplänen.

Meine wichtigsten Erkenntnisse:

1) Politik ist ein dickes Brett.

2) Im Abgeordnetenhaus arbeiten auch nur Menschen, die mit Wasser kochen.

3) Ich bin froh, dass die parlamentarische Demokratie entwicklungsfähig ist.

Meine Zukunft nach der Wahl: Politik – im Parlament oder außerhalb.

MARTIN DELIUS

32: Fraktionsvorsitzender, Sprecher für Wissenschaft und Bildung; Parteiaustritt Ende 2015.

Meine berufliche Vergangenheit: Student.

Mein größter politischer Erfolg: Klaus Wowereit musste zurücktreten – I rest my case.

Meine wichtigsten Erkenntnisse:

1) Es könnte alles schön werden.

2) Berufspolitiker*innen haben keinen Feierabend.

3) Ohne die Mitarbeiter*innen der Fraktionen und der Abgeordneten läuft nichts. Danke dafür.

Meine Zukunft nach der Wahl: Bedeutungsverlust.

FABIO REINHARDT

35: Sprecher für Migration, Integration und Flüchtlingspolitik; Parteimitglied.

Meine berufliche Vergangenheit: Student und freiberuflicher Journalist.

Mein größter politischer Erfolg: Einführung der Gesundheitskarte für Geflüchtete.

Meine wichtigsten Erkenntnisse:

1) Ein Parlament bekommt nur den Respekt, den es auch vor sich selbst und seiner Arbeit hat.

2) Dasselbe gilt für die Abgeordneten.

3) Von denen sind übrigens einige deutlich besser als ihr Ruf.

Meine Zukunft nach der Wahl: Falls ich wider Erwarten kein Direktmandat hole: Arbeit mit Geflüchteten.

PAVEL MAYER

51: Sprecher für Verfassungsschutz, Wirtschaft und Energiepolitik; Parteiaustritt im Herbst 2015.

Meine berufliche Vergangenheit: IT-Entwickler, Unternehmensgründer.

Mein größter politischer Erfolg: Professionalisierung des Beteiligungsmanagements und Controllings landeseigener Unternehmen.

Meine wichtigsten Erkenntnisse:

1) Es braucht gewaltige Anstrengungen, um kleinste Dinge zu verändern.

2) Berlin ist komplexer als jeder multinationale Konzern.

Meine Zukunft nach der Wahl: Unternehmerische Tätigkeit im Bereich Künstliche Intelligenz.

ALEXANDER SPIES

60: Fraktionsvorsitzender, Sprecher für Arbeit, Inklusion, Europa- und Bundesangelegenheiten; Parteimitglied.

Meine berufliche Vergangenheit: Softwareentwickler.

Meine größten politischen Erfolge: Beibehaltung des automatischen Absenkens der BVG-Busse an jeder Haltestelle; Verhinderung berlinspezifischer Abzüge bei Erhöhung des Pflegegelds.

Meine wichtigsten Erkenntnisse:

1) Die Krise des Politikbetriebs ist größer, als ich es erwartet hatte.

2) Einzelne können in einem Maß Schaden anrichten, das mir nicht klar war.

Meine Zukunft nach der Wahl: Softwareentwicklung, politische Arbeit.

ANDREAS BAUM

38: Sprecher für Verkehr, Sport und Queerpolitik; Parteiaustritt im Herbst 2015.

Meine berufliche Vergangenheit: Kundenberater Telekommunikation.

Meine größten politischen Erfolge: Aufbrechen eingefahrener Denkweisen und Aufzeigen anderer Perspektiven; Studie zum Thema #Fahrscheinlos.

Meine wichtigsten Erkenntnisse:

1) Politik gestalten geht nur im Team.

2) Es muss möglich sein, harten Streit in der Sache zu führen, um danach an gemeinsamen Zielen zu arbeiten.

3) Niemals das Privatleben über die Politik vergessen.

Meine Zukunft nach der Wahl: Reisen, Arbeit an neuem Unternehmen.

SIMON WEISS

31: Sprecher für Datenschutz, Informationsfreiheit, Rechts- und Verfassungspolitik; Parteiaustritt im Herbst 2014.

Meine berufliche Vergangenheit: Promotion in Mathematik.

Mein größter politischer Erfolg: Dem Thema Informationsfreiheit zu mehr Stellenwert verholfen zu haben.

Meine wichtigsten Erkenntnisse:

1) Die Binnenlogik parlamentarischer Strukturen ist erstaunlich wirkmächtig.

2) Ich bin jetzt überzeugter Sozialist.

3) Ich kann Dinge, die ich mir vorher so nicht zugetraut hätte.

Meine Zukunft nach der Wahl: Entspannung und Abarbeitung eines großen Stapels ungelesener Bücher.

Dieser Report erschien zunächst gedruckt am 20. August 2016 in der Tagesspiegel-Samstagsbeilage Mehr Berlin