Der Traum vom Fliegen

Die Zukunft ist knallgrün, groß wie eine Honigmelone und lässt sich auseinanderschrauben. Mit Schaumstoff ummantelt liegen die beiden Hälften des Balls auf dem Konferenztisch des Startups Panono. Bunte Drähte quellen heraus, eine Platine ist zu sehen und drei Dutzend winzige Kameras. „Lange war das die einzige funktionierende Version des Produkts – unser Prototyp“, sagt Jonas Pfeil, einer der Gründer. Die Konstruktion hatte Furore gemacht: ein Ball, den man in die Luft werfen kann und der auf dem höchsten Punkt seine 36 Kameras gleichzeitig auslöst.

Das Ergebnis: ein digitales 360-Grad-Panorama aus der Vogelperspektive. Lange zeigte Fotografie nur einen zweidimensionalen Ausschnitt der Wirklichkeit, das haben sie hier bei Panono abgeschafft. Die Panoramabilder haben keine Begrenzung, der Betrachter kann in alle Richtungen schauen und diesen Moment virtueller Realität erkunden. Sei es am PC oder Laptop per Mauszeiger oder mit dem Schwenken eines Smartphones oder Tablets.

Nach vier Jahren harter Arbeit ist aus der Idee ein echtes Produkt geworden. Das ist, im Gegensatz zum Prototyp, nur noch etwas größer als eine Orange, schwarz, mit einem grünen Streifen.

An diesem Tag Anfang September 2015 sind bei dem Berliner Unternehmen zwar schon mehrere Tausend dieser Bälle bestellt worden, doch produziert wurde bislang nur ein Bruchteil davon. Und noch kein einziger wurde ausgeliefert – obwohl das schon vor einem Jahr hätte passieren sollen.

Deshalb sagt Jonas Pfeil jetzt zu seinen Mitgründern Björn Bollensdorff und Qian Qin einen Satz, den er in der Firmengeschichte von Panono nicht zum ersten Mal sagt, den er aber jetzt nicht weniger ernst meint: „In einem halben Jahr sind wir entweder richtig durchgestartet oder pleite.“

Dass die Insolvenz nur ein paar unglückliche Monate entfernt ist – in der Startup-Szene kennt man das. Alle 20 Stunden wird in Berlin so ein Unternehmen gegründet. 3000 sind es Schätzungen zufolge derzeit insgesamt. Längst ist die Stadt zur Startup-Metropole Europas avanciert, hat in Sachen Investment sogar London überflügelt und mit der Startup-Schmiede Rocket Internet Erfolgsgeschichte geschrieben. Doch während manche der jungen Firmen tatsächlich groß werden, verschwinden andere wieder. In der Hoffnung, das nächste Zalando oder Soundcloud zu werden, treten die Gründer ein in einen Markt, der seinen eigenen Regeln folgt. Es geht um Risiko, um Vertrauen und um eine Menge Geld.

Wer diesen Markt verstehen will, in dem Englisch die Betriebssprache ist und die Anrede mit dem Vornamen eine Selbstverständlichkeit, heftet sich am besten an die Fersen eines Startups wie Panono – und wartet ab, wohin die Reise geht. Denn die Firma befindet sich Anfang September 2015 an einem kritischen Punkt: Schaffen die Gründer es, die Auslieferung zu beginnen und Geld zu verdienen? Oder scheitern sie am Ende an der Komplexität ihres Produkts? Ein halbes Jahr lang haben wir das Unternehmen begleitet.

Kapitel 1: Das Kennenlernen

2. September 2015, 14 Uhr

Mit schnellen Schritten steigt Jonas Pfeil die vier Stockwerke zum Panono-Büro in der Französischen Straße hinauf, in das seine Firma erst vor wenigen Wochen eingezogen ist. Auf den Fahrstuhl warten? Dauert zu lange. Pfeil muss E-Mails beantworten, sonst gibt es wieder Verzögerungen, und die können sie jetzt nicht gebrauchen. Knapp grüßt er die Kollegin am Empfangstresen und verschwindet in einem der vielen Büros.

Dieser Ort entspricht nicht dem Klischee eines Startups. Kein Loft mit hohen Decken und Betonfußboden, wo hippe Menschen dauernd Kicker spielen, auf dem Sitzsack lümmeln und dabei Club Mate trinken. Bei Panono wird gearbeitet. Konzentriert sitzen die Mitarbeiter, etwa 20 sind es zu diesem Zeitpunkt, hinter ihren Bildschirmen. Fast scheint das neue Office mit seinem endlos langen Flur zu groß für dieses Unternehmen, das zwar schon auf Technik-Blogs, in der Presse und auf Crowdfunding-Plattformen jede Menge Aufmerksamkeit bekam, aber noch keinen Umsatz macht.

In wenigen Wochen soll nun endlich die Auslieferung der Kameras beginnen, es ist der Meilenstein, auf den hier alle warten. Denn: Erst dann fließt regelmäßig Geld ins Unternehmen. Eigentlich war der Termin schon für September 2014 angesetzt. Dann für Frühjahr 2015. Doch immer wieder gab es Schwierigkeiten, mal blieb etwas im Transport hängen, dann hakte es an der Mechanik. Und auch der neue Auslieferungstermin kann noch kippen. Wenn ein Lieferschiff im Sturm stecken bleibt. Oder die Zulieferer in China, die fast alle Plastikteile wie etwa Außenschale und Startknopf produzieren, plötzlich einen für sie wichtigeren Auftrag reinbekommen.

Entspannt ist hier niemand in diesen Tagen. Der Umzug musste trotzdem sein. „Wir brauchten Platz“, sagt Mitgründer Björn Bollensdorff. Zuvor saßen sie beengt, mit anderen Gründern in einem Büro in Kreuzberg. Jetzt gibt es einen Konferenzraum mit Zimmerpflanze und Whiteboard, auf das mit vielen bunten Pfeilen ein Prozess aufgemalt ist. Er zeigt, wie die Komponenten der Panono-Software zusammenspielen. Beispiel: Wenn die 36 Einzelbilder zu einem Panorama zusammengeführt werden, passiert das nicht auf dem Gerät, das mit dem Ball verbunden ist. Auf dem Tablet oder Smartphone kann man zwar eine Vorschau sehen. Aber das Zusammenfügen passiert im Internet, in der Cloud. Wer Panoramen will, muss online sein.

Zeit für einen Blick auf die Panono-Gründer, die mittlerweile alle im Konferenzraum eingetroffen sind – neben Jonas Pfeil und Björn Bollensdorff gehört Qian Qin dazu. Wer sind diese drei Jungunternehmer, die insgesamt knapp drei Millionen Dollar von Unterstützern im Internet eingesammelt und immer wieder fünf- bis sechsstellige Beträge von Investoren erhalten haben?

Alle drei haben an der TU Berlin Technische Informatik studiert, mittlerweile sind Pfeil und Qin 33 Jahre alt, Bollensdorff 35. Aussehen tun sie alle wie Mitte 20. Vielleicht helfen die Kapuzenpullis.

Wäre das hier eine Sitcom, CEO Pfeil wäre der geniale Nerd, stets ein bisschen blass um die Nase. Er ist der Tüftler, der den Prototyp entwickelt hat, derjenige, der die Produktion überwacht und weiß, aus wie vielen Kamerateilen der Ball besteht – es sind genau 1250. Er kennt die Hardware, die Mechanik und Elektronik des Produkts genau.

Bollensdorff ist der Organisator im Team. Er ist für Rechtliches verantwortlich, für den Vertrieb, die Patente, führt die Personalabteilung, akquiriert Geschäftskontakte und kommuniziert mit dem Steuerberater. „Eigentlich immer, wenn es irgendwo brennt, kümmere ich mich darum“, sagt er. Aber Bollensdorff, das sagen seine Mitstreiter, ist auch mal Pessimist. In manchen Momenten zweifelte er daran, dass sie das Produkt jemals ausliefern können. Er sagt Sätze wie: „Wenn man entspannt ist, verliert man.“ Oder: „Wir müssen extrem schnell sein, sonst ist das Geld alle.“

Für Qian Qin dagegen, der sich als ewigen Optimisten bezeichnet, geht es immer vorwärts und nur nach oben. Er kümmert sich um die Finanzen und lange auch um IT-Themen, wie etwa die technische Umsetzung von Software auf dem Ball. Selbst wenn es schwierig wird, behält er gute Laune.

Merke: Startups halten jung.

Kapitel 2: Die Vorgeschichte

Herbst 2011

Eine junge Frau steht vor dem Brandenburger Tor, in den Händen hält sie den grünen Schaumstoffprototyp. Ein Video zeigt, wie sie den Ball in die Höhe wirft, dann erscheint das Panoramabild, das auf dem höchsten Punkt aufgenommen wurde. Der Clip wird auf Youtube mehr als drei Millionen Mal geklickt – Panono beginnt, Aufsehen zu erregen.

Den Ball entwickelte Jonas Pfeil im Zuge seiner Diplomarbeit an der TU. Der Hobbyfotograf sagt, er sei 2007 auf der Insel Tonga im Südpazifik auf die Idee gekommen. „Ich habe ständig Landschaftspanoramen aufgenommen – immer ein Bild nach dem nächsten.“ Das Auslösen und Weiterschwenken habe nicht nur viel Zeit, sondern auch die Nerven seiner Reisegruppe beansprucht.

Pfeil will eine schnellere Lösung finden. Ein Dreivierteljahr hat er für seine Diplomarbeit Zeit – nicht genug. Am Ende schafft er es zumindest, 36 Kameras gleichzeitig auszulösen. Das war 2010. Neun Monate später ist der knallgrüne Prototyp fertig. 2012 dann gründet Pfeil mit Qin und Bollensdorff das Unternehmen. Doch noch fehlt es an Kapital, um Mitarbeiter einzustellen und das Produkt zu entwickeln. Im Juni 2012 erhalten sie zwar das staatliche Exist-Gründerstipendium, doch es braucht wesentlich mehr Finanzierung, um wirklich voranzukommen. Die Suche nach Geld beginnt.

Merke: Eine Idee allein ist nichts wert – die Umsetzung zählt. Oder frei nach Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer: Execution, execution, execution!

Kapitel 3: Woher kommt das Geld?

„Ich fand den Zeitplan schon immer ziemlich optimistisch“, sagt Patric Salomon, wenn man ihn auf die Verzögerungen bei Panono anspricht – er klingt dabei ziemlich entspannt. Der Berliner Unternehmensberater ist einer der ersten Investoren von Panono, ein sogenannter Business Angel. Er hat 2013 und 2015 Geld in das Startup gesteckt, wie viel genau, will er nicht sagen, es seien schon „einige Monatsgehälter“ gewesen. Andere Investoren haben hohe sechsstellige Beträge investiert. Salomon hatte Qian Qin zufällig bei einer Veranstaltung beim Mittagessen kennengelernt und fand es spannend, dass das Unternehmen mit der Panoramafotografie einen neuen Markt erschließen wollte. Nach mehreren Telefongesprächen und zwei Besuchen investierte Salomon sein Geld.

Aufsehen erregte Panono dann mit einer Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Indiegogo. Dort kam ein deutscher Rekordwert von 1,25 Millionen US-Dollar zusammen. Die Unterstützer sollten für 499 Euro eine der werfbaren Kameras erhalten – wann, war aber lange nicht klar. Denn erst einmal finanzierten sie die Produktentwicklung. Bei der Crowdinvesting-Kampagne über die Plattform Companisto einige Monate später sammelte das Startup noch einmal 1,6 Millionen Euro ein.

Damit hat Panono schon wesentlich mehr Finanzierung bekommen, als es für ein Hardware- Startup in Berlin üblich ist. Große Risikokapitalgeber, sogenannte Venture-Capital-Gesellschaften (VC), investieren eher in Produkte, die sie einschätzen können. Bei Software-Firmen ist das leichter, bei ihnen fällt die kritische Komponente – die Geräteproduktion – weg. Nur eine Handvoll VC-Gesellschaften konzentriert sich auf Hardware. „Und die investieren alle im Silicon Valley“, sagt Jonas Pfeil.

Mittlerweile gilt Berlin zwar innerhalb Europas als Vorbild in Sachen Venture Capital: 2015 erhielten nach Angaben der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young 183 Berliner Unternehmen Risikokapital in Höhe von insgesamt 2,15 Milliarden Euro. Damit liegt Berlin nun vor London, wo umgerechnet nur 1,77 Milliarden in Startups investiert wurden. In Kalifornien allerdings fließen immer noch mehr und vor allem höhere Beträge.

Derzeit braucht Panono nicht dringend neues Kapital. Doch eine Startup-Weisheit lautet: Kümmere dich um Finanzierung, bevor es nötig wird. Pfeil lacht. „Das heißt, man sucht eigentlich immer.“ Nach den vielen kleinen Beträgen müssten als Nächstes eigentlich die dicken Fische her, die Investments in Millionenhöhe tätigen.

Merke: Berlin ist nicht das Valley.

Kapitel 4: Wo sind die Partner?

4. September 2015, 10 Uhr

Jonas Pfeil läuft im grauen Kapuzenpulli unruhig am Messestand hin und her. Es ist der Morgen des ersten Tags der IFA, der Internationalen Funkausstellung in Berlin, Europas wichtigster Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Panono hat zum ersten Mal hier einen eigenen Stand. Weiß ist er, breiter als die der Nachbarn, mit grünem Logo verziert. Obwohl die Messe gerade eröffnet hat, sind schon Besucher da und wollen den Ball sehen.

Mehr noch als auf potenzielle Kunden hofft Panono auf Kontakte zu Investoren und Vertriebspartnern. „Es gibt Gespräche mit einer großen Elektronikmarktkette“, erzählt Sarah Schulze-Darup, zu diesem Zeitpunkt Marketing-Chefin von Panono. Sie trägt ein iPad unterm Arm und beobachtet Pfeil, der gerade in einem Ausstellungskasten den Kameraball zurechtrückt. Im Gegensatz zu ihm wirkt Schulze-Darup aufgeräumt, sie lächelt. „Gestern gab es noch ein paar Probleme beim Einloggen in die App, aber nach einigem Bugfixing läuft es jetzt ganz smooth.“ Tech-Sprech, Startup-Code. Übersetzt: Die Fehler sollten behoben sein.

Trotzdem wissen sie nicht, ob die Software, mit der die Kamerabilder auf einem Endgerät überhaupt erst sichtbar gemacht werden können, die ganze Zeit durchhält. „Das ist schon ein Kick“, sagt Schulze-Darup. Auch die Mitarbeiter, die zum ersten Mal auf der Messe sind, müssten sich erst „eingrooven“. Und etwa lernen, auf kritische Besucher zu reagieren – wie die beiden älteren Herren, die sich darüber beschweren, dass sie auf einem Panoramabild mit aufgenommen wurden. „Recht am eigenen Bild und so“, meckert der eine.

Ganz rund läuft es erst einmal nicht. Schulze-Darups PR-Kollegin Julie Spielmann will einem Besucher zeigen, wie das Foto vom Kameraball auf das iPad kommt. Der junge Mann, kariertes Hemd, gestutzter Bart, schaut interessiert auf den Bildschirm. Doch die Übertragung dauert. Zunächst muss das iPad sich drahtlos mit dem Ball verbinden. Wenn die 36 Einzelbilder übertragen sind, soll das iPad sie mit dem Messe-W-Lan in die Cloud senden. Dort wird das Panorama zusammengefügt – und landet wieder auf dem iPad.

Aber das W-Lan auf der Messe scheint langsam zu sein und die App zeigt Spielmann nicht an, ob die Bilder bereits hochgeladen wurden. „Wie lange dauert denn das normalerweise?“, will der Mann wissen, er klingt ungeduldig. „Zehn bis 15 Minuten. Es müssen ja bis zu 30 Megabyte pro Panorama hochgeladen werden“, erklärt Spielmann. Schulze-Darup steht daneben und runzelt die Stirn.

Und dann outet sich der Bartträger auch noch als Vertreter des Elektronikmarktes, mit dem Panono im Gespräch ist. Stellt Fragen nach Konkurrenzprodukten, die zwar eine schlechtere Auflösung und Handhabung hätten, aber auch wesentlich billiger seien als die 1499 Euro, die eine Panono mittlerweile kostet. Und er zweifelt daran, ob man Kunden überzeugen kann. „Wenn es eine Viertelstunde dauert, bis das Bild fertig ist, dann ist der Hype schon wieder vorbei“, sagt er. Man könne den Kunden den Link zum fertigen Bild ja später per E-Mail schicken, hält Spielmann dagegen. Sie zeigt einige fertige Panoramen und demonstriert, dass man, um einen anderen Ausschnitt zu sehen, einfach nur das iPad bewegen muss. Am Ende scheint der Mann überzeugt, er lächelt den beiden Frauen zu. „Da kriegen wir schon was Schönes hin“, sagt er zum Abschied und verschwindet im Besucherstrom.

Merke: Nothing happens unless you make it happen.

Kapitel 5: Die Auslieferung beginnt

2. Oktober 2015, 15 Uhr

„Wir machen deren Arbeit mit, das regt mich so auf!“ Björn Bollensdorff ist mit seinem Stuhl bis an die Wand des Konferenzraums gerollt und wird laut. Ein Lieferant sollte einen Frachtbrief mitbringen, aber hat ihn vergessen. Eine Kleinigkeit. Aber Bollensdorff ist sichtlich genervt. Ständig muss er Zulieferern und Dienstleistern auf die Finger schauen. Das jetzt bringt das Fass zum Überlaufen.

Dabei hatte sich bei Panono zwei Wochen zuvor zunächst Erleichterung verbreitet. Endlich waren alle Teile von den Zulieferern aus China und Deutschland in der polnischen Fabrik angekommen, wurden dort zusammengebaut und geprüft und schließlich im Büro in Berlin noch einmal getestet. Auf einer New-York-Reise zu potenziellen Investoren und Partnern lieferte Bollensdorff am 18. September die erste Panono-Kamera aus. Persönlich übergab er dem Musiker Reggie Watts das Paket. Watts hatte sich in der Crowdfunding-Kampagne für 2999 US-Dollar den Service erkauft, als einer der Ersten seine Kamera zu bekommen. Begeistert postete er gleich eine 360-Grad-Aufnahme seiner Wohnung auf Twitter. Für Panono ein wichtiger Moment. Direkt danach wurden auch die ersten Exemplare an Kooperationspartner und Premiumkunden verschickt. Die Auslieferung kam in Gang.

Doch Bollensdorff sagt jetzt: „Man muss verhalten bleiben. Erfolg ist, wenn die Produktion stabil läuft.“ Die Müdigkeit ist ihm anzusehen. Am letzten Wochenende war er krank, die zwei Wochenenden davor hat er durchgearbeitet. Pausen gönnt er sich kaum. Startup-Gründer sein heißt auch Selbstausbeutung. Ein euphorisches Flackern in den Augen sieht man bei den drei Gründern deshalb selten – sie sind oft einfach zu kaputt.

Geschäftsführer Jonas Pfeil hat zur gleichen Zeit mit der Produktion zu kämpfen. Vor allem Plastikteile wie die Außenschale haben immer wieder Ungenauigkeiten. Unter anderem, weil die Luftfeuchtigkeit, der Luftdruck oder die Trockenzeiten bei der Produktion der Spritzgussteile variieren. „Wir müssen eigentlich bei jeder Lieferung prüfen: Liegt das Teil im Rahmen?“ Immer wieder fahren Pfeil und die anderen Gründer nach Polen in die Fabrik, sind bei der Produktion vor Ort. Manchmal sei den Arbeitern auch anhand der Anleitung nicht gleich klar, wie man etwas zusammenbauen müsse. Derzeit gebe es ein Teil, das vor der Auslieferung im Büro in Berlin von ihnen selbst umgedreht werden müsse, weil es falsch herum eingebaut wurde. „Hoffentlich sinkt die Fehlerrate irgendwann“, sagt Pfeil und stützt den Kopf auf die Faust.

Merke: Hardware is hard.

Kapitel 6: Die Produktion stockt

10. November 2015, 15 Uhr

Vor dem Fenster Regen. Mehrere der sieben Entwickler sind erkältet. „Kein Wunder, die schlafen nicht regelmäßig und arbeiten etliche Stunden am Stück“, sagt Qian Qin. Wenn die Entwickler angeschlagen sind, bremst das alles aus. Sie sollen Fehler in der Software beseitigen, dafür sorgen, dass sich die Einzelbilder mühelos hochladen lassen und korrekt zu einem Panorama zusammengefügt werden. Trotz allem wirkt Qin bestens gelaunt. Sein Rezept: „Ich stelle mir morgens keinen Wecker.“ Er schafft es, dennoch relativ zeitig im Büro zu sein.

Das ändert freilich nichts an den fortdauernden Lieferschwierigkeiten, die Lage war in den letzten Wochen ernst: Teile ließen auf sich warten, die Produktion stockte. Mittlerweile ist sie wieder angelaufen, aber die Auslieferung ist immer noch eine Katastrophe. Wer jetzt bestellt, bekommt seinen Kameraball erst vier Wochen später.

Das Problem: „Wir haben unglaublich viele Bestellungen – aber nicht genügend Kameras.“ Genaue Zahlen will das Unternehmen nicht nennen, Betriebsgeheimnis. Damit das Geschäft aber skalieren, also wachsen und sich der Nachfrage anpassen kann, bräuchten sie viel mehr Teile auf Lager. Am besten so viele, dass es für ein paar tausend Panonos reichen würde. Ein neuer Logistiker soll jetzt die Lieferkette betreuen.

Wann die Kunden aus der Crowdfunding-Kampagne ihre Lieferung bekommen, ist immer noch unklar. Viele der Crowdfunder haben dafür Verständnis, dass sie das Produkt erst später erhalten. Einige beschweren sich aber auf Facebook über die lange Wartezeit. Fakt ist: Panono könnte es sich auch schlichtweg nicht leisten, alle 2000 Kameras aus der Crowdfunding-Kampagne sofort auszuliefern. Zuerst werden deshalb die neuen Bestellungen bedient – sie bringen frisches Geld. Allerdings auch erst dann, wenn die Kameras angekommen sind. Keine Auslieferung, keine Einnahmen.

Ein kleiner Trost für die Gründer: Mittlerweile tauchen im Netz immer mehr Panono-Panoramen auf. „Ein Supporter hat in einer Woche 100 Bilder gepostet“, sagt Qin. Weil die Bilder aber viel Speicherplatz brauchen – kein Wunder bei einer Auflösung von 108 Megapixeln –, muss die Firma nun mehr Server mieten, sie betreibt ja die Cloud, in die die Nutzer ihre Bilder hochladen. Qin ruft einige Panoramen auf: ein goldener Herbsttag, eine alte amerikanische Universitätsbibliothek mit gusseisernen Regalen und Etagen, ein Boot im Hafen von Hongkong.

Da passt es gut, dass Qin, der Gute-Laune-Beauftragte, immer wieder Ausflüge organisiert – auch, um die Mitarbeiter glücklich zu machen. Kürzlich waren sie mit dem Team in der Sächsischen Schweiz wandern, Panonos im Gepäck. Ein Bild zeigt die erschöpfte Truppe auf dem Rückweg in der Bahn. „War auch ganz schön anstrengend“, sagt Jonas Pfeil, der sich kurz zu Qin gesellt hat, um mit ihm die Aufnahmen anzusehen.

Als er sich wieder auf den Weg zurück zu seinem Computer machen will, fällt sein Blick auf eine Postkarte, die am Whiteboard im Konferenzraum lehnt. Aus Mallorca. Pfeil schaut sie kurz verwundert an. „Ich war schon lange nicht mehr im Urlaub“, sagt er.

Merke: Fokus ist alles.

Kapitel 7: Die Marketing-Maschine

14. Dezember 2015, 14 Uhr

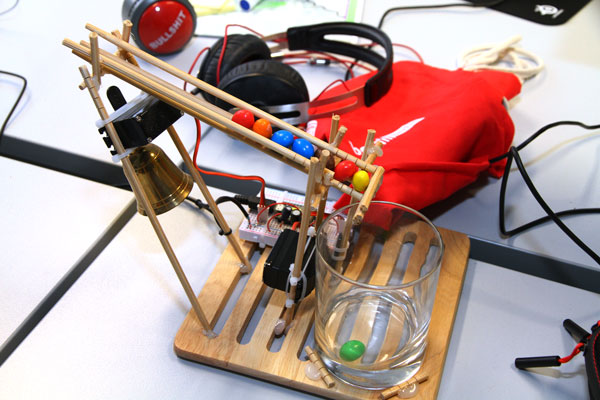

Auf dem Tisch im Büro von Julie Spielmann, die mittlerweile PR- und Marketing-Chefin ist, steht eine seltsame Konstruktion. Jonas Pfeil hat sie sich ausgedacht. Auf einer Rutsche aus Essstäbchen sind M&Ms aufgereiht, verbunden mit einem Chip und einer Glocke. Immer wenn eine Kamera verkauft wird, klingelt es und ein M&M rollt in eine Schale, bereit, gegessen zu werden.

Derzeit klingelt es ziemlich oft. Das Marketing läuft auf Hochtouren. Journalisten des französischen Fernsehsenders D8 nahmen die Kameras mit in eine Sendung, Auch die „Tagesschau“ habe eine Panono und veröffentliche Panoramen aus dem Studio. „Das beschert uns ordentlich Traffic auf der Website und die Verkaufszahlen gehen nach oben“, sagt Spielmann. Auch die BBC sei mittlerweile versorgt, AFP habe ebenfalls Interesse. Media Markt ist fest an Bord und wird beliefert. BMW und Lufthansa ordern Kameras. Amerikanische Football-Mannschaften wollen ein Gerät haben. Kürzlich habe Jonas Pfeil bei einem Event an der TU sogar einen Mini-Pitch vor Google-Chef Eric Schmidt halten dürfen. „Das sind schon Glanzmomente“, sagt Spielmann.

Trotzdem muss auch sie einräumen: Solange nicht genügend Kameras auf Lager sind, nützt das beste Marketing nichts. „Wenn wir die Nachfrage bedienen könnten, bräuchten wir keine Investoren.“ Und so ist Björn derzeit im Silicon Valley, um Investoren Zahlen zu präsentieren.

Merke: Richtig wachsen will gelernt sein.

Kapitel 8: Panono wird erwachsen

21. Januar 2016, 15.30 Uhr

Qian Qin ist Vater geworden – zwei Wochen war er nicht im Büro, mittlerweile ist er wieder da. „Ich arbeite immer noch genauso viel wie vorher“, sagt er – nur schlafen kann er nun weniger.

Frage: Würden sie Panono eigentlich auch verkaufen? Die drei halten inne. „Panono ist offen für Exit-Partner – das war immer die Idee“, sagt Björn Bollensdorff dann. Aber hängt man als Gründer nicht an seinem Unternehmen? „Wenn man einen Familienbetrieb haben will, bitte!“ Das mag abschätzig klingen. Es ist aber einer verbreitete Haltung in der Startup-Szene, die im Grunde nur durch den sogenannten Exit funktioniert. Investoren stecken Geld in Unternehmen, erhalten Anteile dafür. Nur wenn das Startup verkauft wird oder an die Börse geht, erhalten sie ihr Investment mit Gewinn zurück und können es neu anlegen. Es ist dieser Kreislauf, der jungen Unternehmen zu ihren Chancen verhilft – sei es in Berlin oder im Silicon Valley. Am Ende geht es auch hier um eines: Geld verdienen. Im Zweifel heißt das für die Gründer: zum richtigen Zeitpunkt verkaufen. Und neue Wege gehen.

Panonos Investoren sehen es erst einmal gern, dass das Unternehmen beschlossen hat, sich mehr auf Geschäftskunden und professionelle Anwender zu konzentrieren. Weil die Kamera 1499 Euro kostet, ist sie für viele private Konsumenten ohnehin zu teuer. Dass die Gründer sie anfangs für 499 und später für 599 Euro anboten, lag daran, dass sie sich schlichtweg verschätzt hatten, was ein realistischer Preis für das Produkt wäre. Aber neben PR- und Marketing-Agenturen und Fotografen zeigt inzwischen auch die Bau-, Immobilien- und Hotelbranche Interesse. Denn durch die Panoramen kann man sich gut in Gebäuden, Wohnungen und Zimmern umschauen – und auch mit den Virtual-Reality-Brillen, die gerade auf den Markt kommen, sind die 360-Grad-Bilder nutzbar.

8. März 2016, 16.30 Uhr

Ein Fotoshooting steht für die Gründer an – Qian Qin, Jonas Pfeil und Björn Bollensdorff blödeln vor der Kamera mit der Panono und ihrem Zubehör herum. Eine Tasche, einen Haltestock und ein Stativ kann man dazubestellen. Das ist wichtig, denn schon länger ist klar: Man kann die Kamera zwar in die Luft werfen, wie es lange auch beworben wurde. Aber der Nutzer sollte sie auch wieder auffangen. Es hat sich gezeigt, dass die aktuelle Version nicht bruchsicher ist. „Das Werfen war zwar das verrückte Feature und wir haben daran geglaubt“, sagt Pfeil. Viele Kunden würden aber lieber mit Stativ oder Stick fotografieren. Jonas klingt ein bisschen wehmütig, wenn er das erzählt. Aber es ist ja gerade die Stärke von Startups, ihr Geschäftsmodell rasch verändern zu können – „pivot“ nennt man das. Und so gilt bei Panono jetzt eben: Augenhöhe statt Vogelperspektive. Mehr Business-Kunden und Professionals, weniger Konsumenten.

Und es gibt gute Nachrichten: Das Start-up hat das Lieferproblem gelöst – mittlerweile beträgt die Zeit, in der das Produkt versandt wird, 24 Stunden. Sie haben den Stau abgearbeitet. Genaue Zahlen wollen sie noch immer nicht nennen. Aber: „Das ist ein Punkt, an dem man mal durchatmen kann.“ Auch für die Investoren ist es ein wichtiges Signal, denn die wollen harte Kennziffern sehen. Umsätze, Verkäufe, Auslieferungen.

Das vergangene halbe Jahr war ein anstrengendes für die Firma. Die Gründer haben gebangt, aber auch gelernt. „Ein ganz schöner Kampf insgesamt“, sagt Jonas Pfeil. Er freut sich darauf, endlich einmal ein Wochenende frei zu haben, Dinge einfach mal bis zum nächsten Tag warten zu lassen, wenn er müde ist. Aber allzu locker dürfe man es auch nicht nehmen. „Es kann immer noch alles schiefgehen.“

Dieser Beitrag ist gedruckt in der Tagesspiegel-Samstagsbeilage Mehr Berlin erschienen.