Datenspiegel #37: Die Zukunft der Städte und die Last der Millennials

Überall auf der Welt versuchen Medien, mit Datenanalysen, Infografiken und Crossmedia-Geschichten, den Journalismus weiterzudenken. An dieser Stelle sammelt das Team des Tagesspiegel Innovation Lab seine Lieblingsgeschichten – jede Woche. Dieses Mal geht es um die Flucht aus Städten, den Hype um Millennials, Kleidungsverbrauch und Musik aus Kuba.

Die Stadtflucht

Mit dem Aufkommen von Telefon, Fax und später dem Internet geisterte wiederholt eine These durch den Raum: Wenn alle vernetzt sind, dann brauchen Menschen nicht mehr in die Stadt ziehen. Der spanische Soziologe Manuel Castells argumentierte besonders populär dafür. Warum in der Zukunft in eine hektische Metropole ziehen, wenn man inmitten wunderschöner Natur arbeiten kann?

Inzwischen sind wir vernetzter als je. Der Sog der Städte ist dadurch aber nicht schwächer, sondern nur stärker geworden. Nun gibt es – wieder aus Spanien – eine interessante neue Analyse. Sie suggeriert, dass die Urbanisierung eine noch radikalere Phase erreicht. Die Datenjournalisten von El Confidencial haben in ihrer Geschichte El éxodo urbano de España Migrationsdaten von Spanien analysiert. Das Ergebnis: Inzwischen wandern die Menschen nicht mehr nur vom Land in die Stadt ab, sondern zusätzlich aus den regionalen Zentren in die Metropolen. Das bedeutet einen teils drastischen Bevölkerungsschwund in kleinen spanischen Städten.

Die Millennials sollen’s richten

Die westliche Welt leidet an Altersschwäche. Die Dynamik ist bekannt: Immer mehr Alte kommen auf immer weniger Jüngere. Das veranlasst manche, gleich die Sozialsysteme infrage zu stellen. Andere überlegen sich, ob die Digitalisierung die Wirtschaftskraft der nächsten Generation so stark steigern kann, dass sie vielleicht doch für ihre Vorfahren aufkommen können.

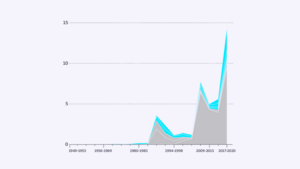

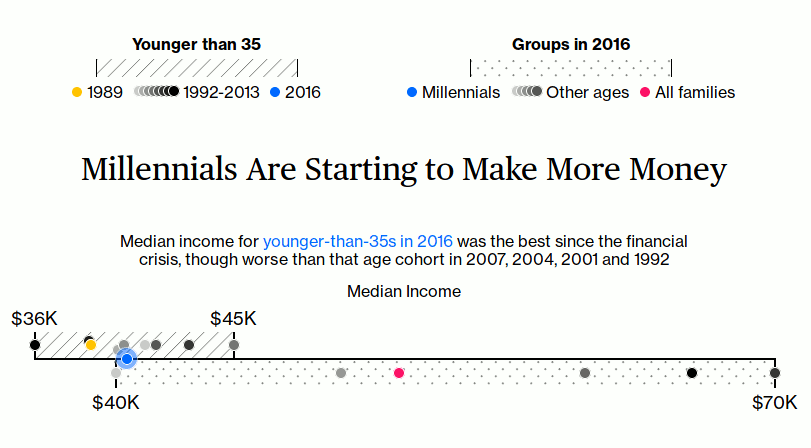

Bloomberg hat sich letztere These genauer angesehen. Sie nutzten dafür Daten aus einem neuen Bericht der US-Zentralbank. Darin wurden erstmals inflationsbereinigt auch bestimmte jüngere Altersgruppen betrachtet. Demnach hatten die Amerikaner unter 35 im Jahr 2016 das höchste mittlere Einkommen seit der Finanzkrise. Und im Gegensatz zur vulgären Meinung einer verschwenderischen Jugend sparen sie auch mehr als ältere Amerikaner.

Wer nun denkt, sie hätten also mehr Vermögen, irrt. Sie bauen nur wesentlich langsamer Vermögen auf als die Generation zuvor. Sie besitzen auch weniger Aktien und weniger Immobilien, investieren dafür aber mehr in Altersvorsorge. Und sie haben extrem viele Schulden.

Bei all diesen spannenden Fakten bleibt der Titel des Artikels Millennials Could Be Ready to Save the Economy doch etwas übertrieben. Auch die Infografiken im Text sind zwar hübsch, aber leider schlecht lesbar.

Millennials überall

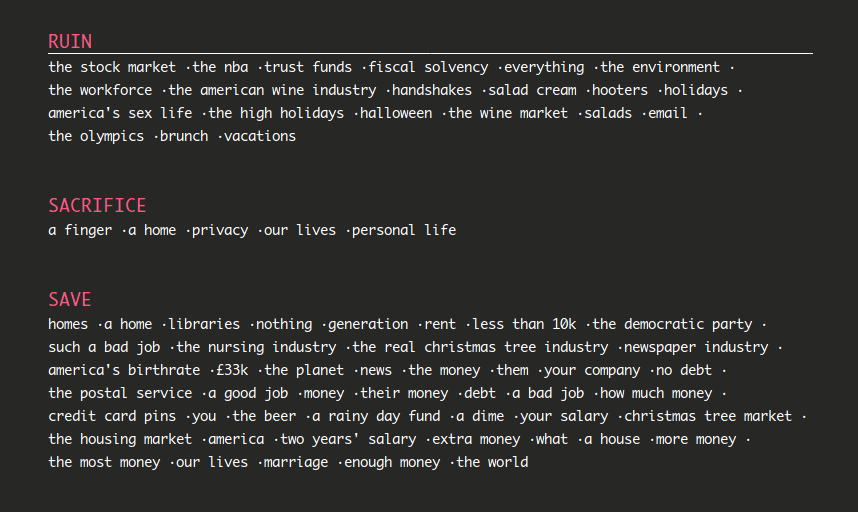

Nicht nur Bloomberg nennt das Wort »Millennials« unnötig oft in seinem Artikel. Der Begriff erlebt eine inflationäre Verwendung über viele Medien hinweg. Das Web-Magazin The Pudding hat das zum Anlass genommen, in welchen Kontexten das Wort »Millennials« (auf Deutsch oft auch Generation Y genannt) am häufigsten gebraucht wird.

Sie analysierten zehntausende Schlagzeilen, die das Wort als Subjekt im Satz enthielten. Die Auswertung ist amüsant. Sie zeigt aber letztlich eher ein Medienphänomen als einen Schwerpunkt bei der Verwendung des Wortes. Redakteure scheinen es schlicht attraktiv zu finden, alle möglichen Überschriften mit dem Begriff aufzupeppen. Vielleicht ist das Ergebnis aber auch eine gute Metapher dafür, was Millennials so alles verursachen, leisten und lösen sollen. Ganz schön viel Druck…

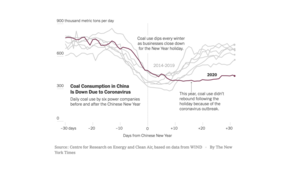

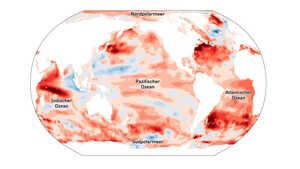

Einweg-Kleidung

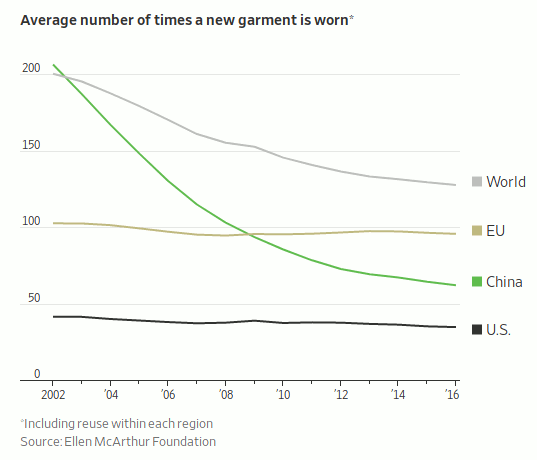

Während Fridays for Future uns weltweit ermahnen, doch endlich aufzuhören, das Klima auf einen dramatischen Wendepunkt zuzusteuern, hat das Wall Street Journal sich einem wenig beachteten Umweltproblem gewidmet. Sie zeigen so schlicht wie überzeugend, dass unsere Kleidung immer kürzer getragen wird, bevor sie auf dem Müll landet.

Und nicht nur das. Sie ist auch immer schwerer zu recyclen. Denn es werden immer kompliziertere Materialmixe verarbeitet. Auseinander bekommt man die dann nicht mehr. Das Problem wird wahrscheinlich noch größer werden. Denn die Produktion von Kleidung steigt weiter – und die Preise fallen.

Kuba-Reise

Nach so viel Schwermut, hier noch ein Tipp für eine sehr erbauliche Story: Die Reisereportage Discovering Cuba, an Island of Music von der New York Times ist ein musikalischer Roadtrip durch den sozialistischen Nachbarn der USA, die ohne Klischees und Platitüden auskommt.

Sie ist so gestaltet, wie eigentlich jeder Reisebericht im Web 2019 aussehen sollte: Schöne Karten und jede Menge Videos erlauben es den Leserinnen und Lesern, “mit dabei” zu sein. Dabei lernt man dann auch noch jede Menge über kubanische Kultur. Oder wie viele kubanische Bands fallen euch ein? Buena Vista Social Club gilt nicht.

Und sonst?

The Cut berichtet in The Toll of Me Too, was aus den Frauen geworden ist, die ihre Geschichten von sexueller Belästigung öffentlich gemacht haben. In America in one room haben Politikwissenschaftler 526 demographisch representative US-Amerikaner mehrere Tage über Politik diskutieren lassen. Die New York Times erinnert damit daran, wie vielfältig die Bevölkerung der USA ist. Eine extrem gut fotografierte Story von Reuters zeigt auf, wie Straßenbauprojekte die Abholzung des Amazonas antreiben. Das Datenprojekt Mietenwatch von Berliner Aktivisten analysiert die Angebotsmieten auf Immobilienportalen.

Und dann ist noch eine ältere Datenvisualisierung in den letzten Tagen wieder auf Reddit hochgekocht. Das Projekt des WWF zeigte damals Fotos von bedrohten Arten. Dabei hat jedes Foto nur so viele Pixeln wie es verbleibende Tiere dieser Art gibt. Von diesem bengalesischen Tiger hier gibt es beispielsweise nur noch 2500 Exeplare auf der Welt.